爸妈都不在的午后,我到厨房找水喝,发现一大盘薯条在桌上,赶紧抓起一把放进口中……

“哞——”

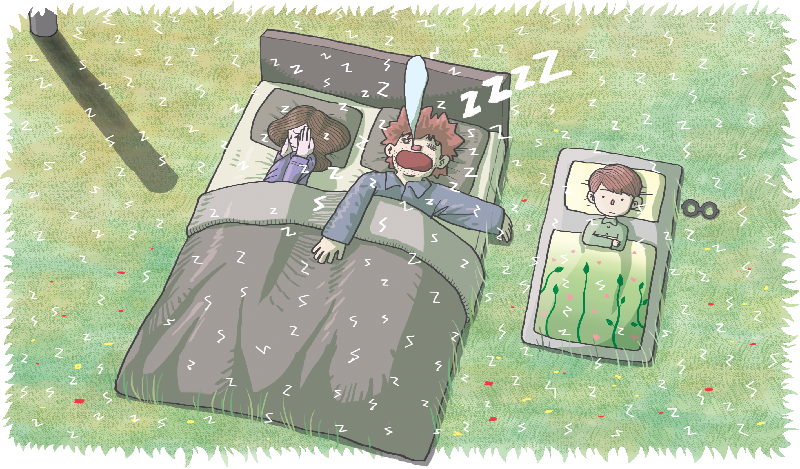

我睁眼瞧——咦?怎么黑漆漆的?哎呀,原来那是梦!好歹让我吃一口才醒来嘛!都是爸爸的鼾声,破坏了我的美梦!

“爸爸,不——要——打——鼾!”

我气愤地说,但爸爸妈妈都没听到,尤其是爸爸,鼾声没有一丝减弱。

我的爸爸常打鼾,因为他有鼻窦炎,而且人会随年纪增长而咽喉肌肉逐渐松弛,就像裤子穿久了会松垮。然而,裤子穿久了可以换新,或是更换松紧带,但咽喉却不能换新的啊!其实,现在可以动手术改善打鼾的情况,只不过爸爸对“动手术”有顾忌,就不打算解决了。

“哞——”

爸爸的鼾声平稳,悠游自在,把房间变成大草原。在微微震动的床上,我满心焦虑,根本睡不下,怕牛向我撞来,入睡后又梦见牛追我。更可怕的是,鼾声偶尔会像晴天一声响雷,劈在我们的床头,惊醒了我,也惊醒了妈妈。

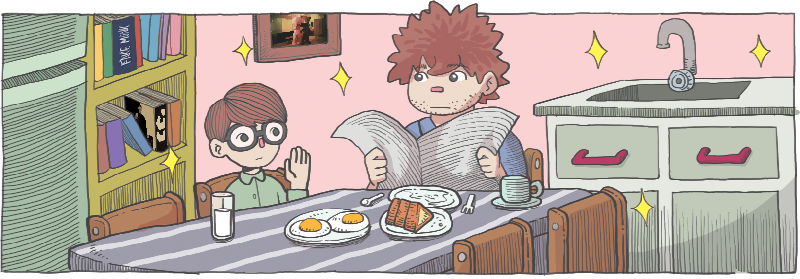

妈妈被爸爸的鼾声吵醒后,就睡不回去了,只好起床做早餐、打理家务。我们的早餐有多丰盛、屋子有多整洁,就代表那天妈妈起得有多早。

尽管妈妈给爸爸用精油舒缓鼻窦炎的症状,也给爸爸用鼻鼾贴,但是都没有效 果。我和妈妈只好继续默默地忍受爸爸的鼾声。

“从今天起,我到客厅去睡吧!”一天,爸爸决定牺牲小我,完成大我,晚上就睡在客厅的沙发。那夜起,我和妈妈都睡得很好,结果我上学差点迟到,妈妈做早餐也草草了事,只给我们几片饼干和牛奶。

想一想,早上醒来时,不如往常见到爸爸在身边,感觉就像吃早餐时才想到没刷牙,或者想知道时间却发现没戴手表。那些习以为常的细节,忽然被抽走了,心情有些失落。

“妈妈,叫爸爸回来吧!”

我跟妈妈说。

“那你可以忍受吗?”

妈妈问。

“比起一夜好眠,我更想每天醒来就看到爸爸。”

于是,爸爸又和我们一起睡了,当然鼾声还会伴着他来。

“哞——”这夜,爸爸牛叫般的鼾声又响起了。这次不一样,爸爸的鼾声里夹带着咀嚼声。他在吃什么呢?我真感到好奇。睁眼一看,床边出现一个巨大的黑影,在幽暗中颤动。

我伸出双手推妈妈的后背,但我怎么用力摇晃,也摇不醒她。

我蹑手蹑脚下了床,定睛看,那是一头牛!它正在咬着爸爸的被单!

爸爸呢?爸爸在哪里啊?快来赶走这头牛!

黑暗中,牛的眼珠子向我一转,接着走到我的身边,轻轻闻我的手,向我眨单眼,这个样子似曾相似。

我近看那头牛,越看越觉得熟悉。啊,那不就是爸爸吗?

“你……是爸爸?”

我问牛。

牛不作声,只是点头。

我惊讶地问:“爸爸!你怎么变成了牛?你是不是吃错了什么?”

牛哀伤地凝望着我,泪水扑簌簌落下来,鼻子发出低低的咽声。

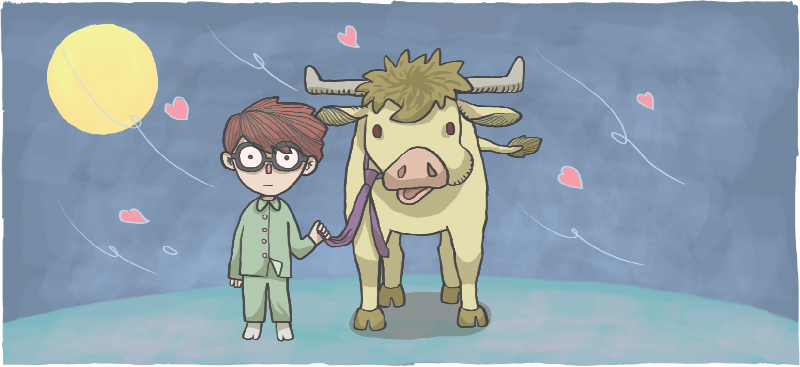

爸爸变成了牛,这个房间对他而言实在太小了,不如我带爸爸到外面去散散步,那么它就不再哀伤。

我用爸爸的领带套在爸爸的颈项,牵着爸爸离开了房间(妈妈还是没醒来),就离开了我们的家。

今天的月亮很圆,天空很亮,无人的街道很安静。平常,爸爸会吃点宵夜才入睡,此时它可能饿了吧,就让我牵着爸爸到公园去吃草。

抵达公园时,发现那里都是人和牛,场面很热闹。每个人都牵着一头牛,难道他们都和我一样——爸爸变成了牛?

“陈伟伟!”我听到有人叫我的名字。回头望,那是对街的小杰,他在用力挥手对我打招呼。

我看见小杰另一只手里牵着的深蓝色领带,上面有许多米色的小方格,像数学练习簿里的方格,我认得那是小杰爸爸天天戴的领带。

“小杰,你……爸爸怎么也变成了牛?”

我端详小杰的爸爸,它的眼角有条疤痕,就如小杰爸爸眼角那道疤痕,并没有因为变成牛而消失。

“唉,爸爸改不掉抽烟的恶习,导致呼吸道变窄,每晚都在打鼾。”

小杰无奈地说。

“我的妈妈没有抽烟,也没有喝酒,但她太操劳了,因此会打鼾。真后悔我平时没有分担她的家务事。”

住在小杰隔壁的美美走了过来说。

原本站在一旁的秀丽听到我们的谈话后,也转过头和我们说话:“我的爸爸既没有抽烟喝酒,也没有操劳过度,但是他太胖了!他什么都吃,而且吃得多,发出的鼾声比恐龙的叫声大。”

“说得这么夸张!”

美美笑道,“你听过恐龙叫吗?”

这时,天空忽然划过一道闪电,打断了我们的谈话。四下冒起浓浓的烟雾。一个巨如高楼的不明物体在朦胧中向我们走来。大雾散去后,眼前景物清晰起来,不明物体居然是学校草场上的大蜈蚣!它正向我们张牙舞爪,挥动着那40多只尖锐而锋利的脚。

“那……那是什么?”

小杰惊愕地仰望着大蜈蚣,结结巴巴地问。

“别说了,快带爸爸和妈妈逃吧!”

我大叫。

慌乱的我们使劲拉动领带,那些牛都不动,还狠狠地盯着大蜈蚣看。

公园里所有的牛纷纷转身面向大蜈蚣,愤怒地跺脚,地面发出剧烈的震动。

“爸爸,快走吧!蜈蚣会吃掉我们的!”

我拉扯着领带说。

爸爸似乎没听见,紧接就迈出第一步。跟着,所有牛都冲向大蜈蚣,并齐齐发出响彻云霄的一声——

“哞!!!”

我喘着气,仿佛眼前的景象被一层布幕掀开,只见妈妈和爸爸正在我面前酣睡。

哞——

哞——

爸爸依旧发出牛叫般的鼾声,平稳而悠然。这时我多么庆幸,那是爸爸的牛叫声救了我啊!